第二子の治療開始前に、再びAMHを測定

私は第一子を顕微授精(ICSI)で授かり、2024年に出産。

そして、第二子も不妊治療を再開することになりました。

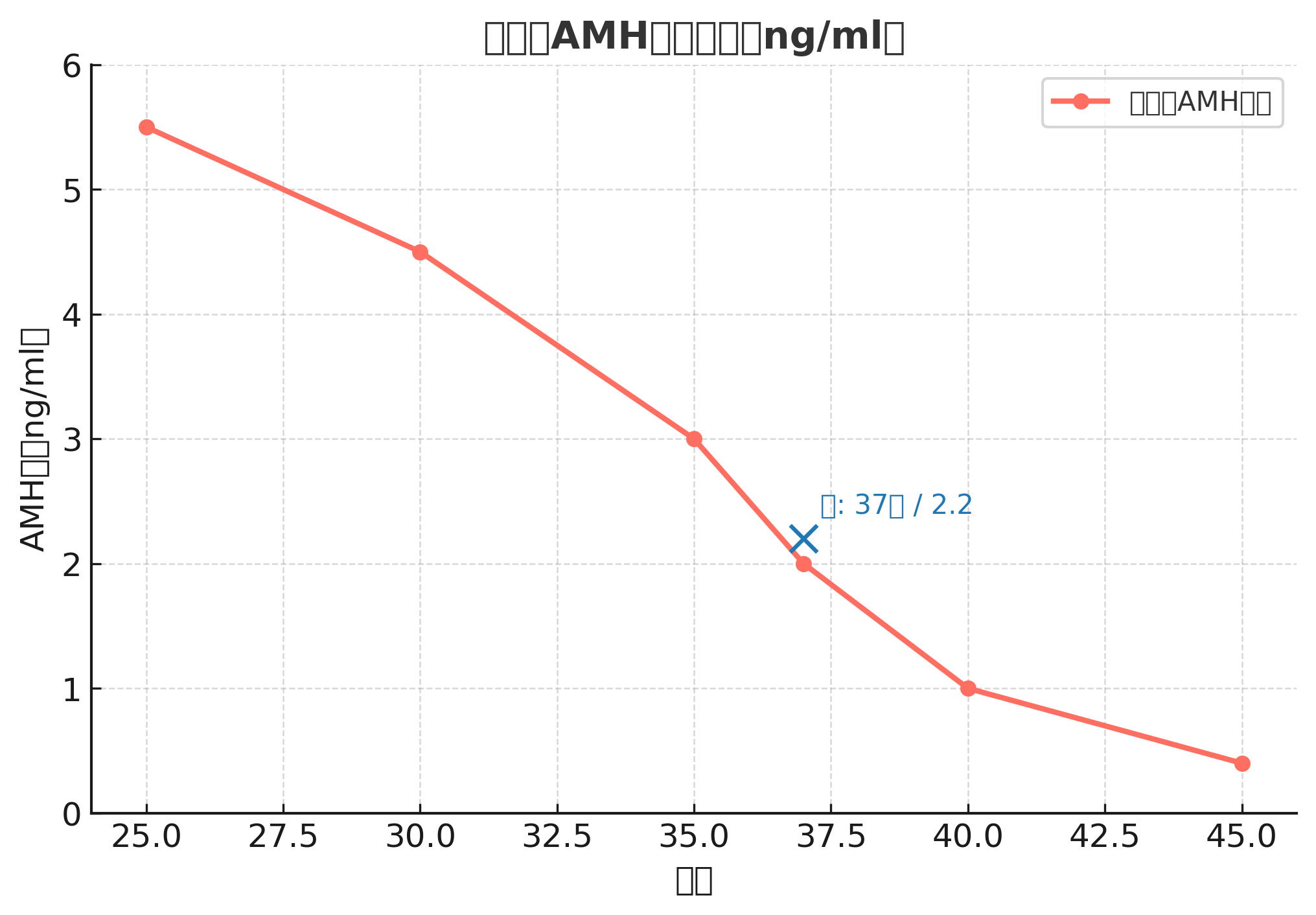

治療前の初期検査のひとつとして、AMHを再測定した結果がこちら。

37歳のAMHの数値は2.2ng/mlでした。

医師からは「年齢の割には悪くないですね」と言われ、ほっとしたのも束の間、

- 年齢的には悪くないけど、20代や30代前半に比べたらかなり低い」

- 第一子治療の時よりも確実に下がっている

という現実を理解し、年齢相応が故に不安がよぎりました。

AMHってそもそも何?

AMH(抗ミュラー管ホルモン)は、卵巣に残っている卵子の数の目安を示すホルモン。

簡単に言ってしまえば、卵巣の“在庫”を知るためのホルモンなのです。

AMHは年齢とともに減っていき、個人差も大きいのが特徴です。

一般的には、20代後半で4〜5 ng/ml、30代後半では1〜2 ng/ml程度が目安と言われます。

ただし、AMHは「妊娠できる力」そのものを示すわけではありません。

AMHの数値は、あくまで採卵できる卵の数の目安であり、低くても妊娠する人も、高くても治療が長引く人もいます。

AMHが治療方針にどう影響する?

今回のAMHの数値を踏まえて決まったのが採卵周期の卵巣刺激法。

私の場合、37歳でAMH 2.2ng/mlという結果から、医師から「中刺激法」を提案されました。

これは採卵数をある程度確保しつつ、卵の質をできるだけ保つ方針です。

第一子の時は、低刺激法で卵子が4個採れましたが、最終的に移植可能となった胚は1つのみでした。また、それから私がさらに歳を重ねたことを踏まえて、

今回の治療では卵巣刺激を前回より強めることで採卵数を増やし、移植できる胚のストックを作ることが目標になりました。

卵巣刺激法によって採卵数や卵の質に影響が出るため、自分の数値と年齢に合った方法を選ぶことが大切です。

(刺激法の詳しい比較は別の記事でまとめています → [刺激法の種類と特徴はこちら])

AMHの値で効率的な卵巣刺激法を決める!

AMHは年齢とともに低下する

37歳・AMH 2.2──

この数字だけ見れば、決して悪くないのかもしれません。

ですが、AMHは1年で0.2ほど減るとされています。そして、数値の減るスピードには個人差があるため、数年後には極端に低い値になっている可能性もあるのです。

「AMHの数値が今より減るのは時間の問題」と、考えると焦りが出てしまいますよね。

そこで私は、治療スケジュールを計画よりも前倒しにし、同時に睡眠・栄養・運動など、自分でできることも日々積み重ねていくことにしました。

数字はあくまで参考程度に、大切にしたいのは「今できる最善を選ぶこと」です。

あと1年不妊治療の再開が遅かったら…、と思うと、早めに検査をして良かったと思います。

AMHは未来を決める数字じゃない

AMHの数値は、不妊治療の進め方を検討する大切な指標です。

でも、それだけで妊娠の可否や決まったり、不妊の原因が特定できるわけではありません。

私自身、37歳でAMHを測定し、治療を急ぐ決断ができたことは良かったと思っています。

これからAMHの検査を受ける方や、ご自身の検査結果を見て不安になっている方がいたら、

どうかその数字が高い・低いだけでなく「可能性を広げるためのスタートライン」として受け止めてほしいです。